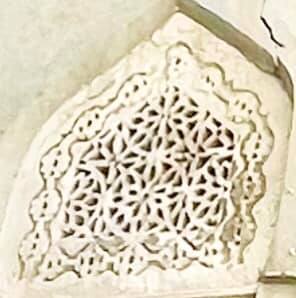

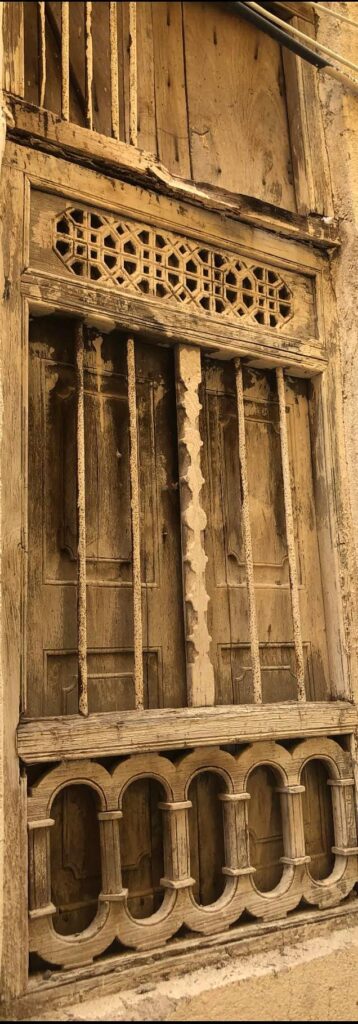

حمود بن سالم السيابيهذا هو السُّور .. والعهد ببيوته أنها ذات أبوابٍ من خشب الساج ، والدرايش الخشبية كانت تعلوها أقواس الجص المعشق بالزجاج ، وأنها ذات عُمُدٍ من حديد شأنها شأن بيوت الواجهة البحرية.

هذا هو السُّور .. وسكيكه التي أتذكرها كانت من الطين الذي يشرب المطر ، وعهدي بالماشين أنهم يتركون وشّمَ الخطوات ، إلا أن حجارة “الأنترلوك” اصطفت لتثأر من المشاوير فعفَّ الرسم ، وجدران البيوت بامتداد السكيك تخثَّر عليها الملح فضاقت بنفسها وضيقت على الماشين.

هذا هو السُّور .. لكن الأيام احتطبت خشب “المِنَازّ” ولم يعد تأرجحها موسيقى البيوت ، والأمهات فقدن الرغبة لتمضية النهار فوق “المِنَازّ” والأغلب منهن توسّدْنَ تراب مقبرة جبروه.

هذا هو السور .. إلَّا أن “الكهوچكية” لم تعد لغة الساحات ، ولا “أكراآسل” و”إيَرئيسل” و”أورأودن” أبجدية الكتابة لمراسلات السور وتقييدات البيع والشراء في دفاتر الدكاكين.

أدخل السُّور بغياب نصف قرن لذلك لا يدهشني تجاهله لي فلربما شاخَ المكان ، ولربما أنا الذي كبرت .

يسألني الحارس الآسيوي عن اسمي ، وهو يعرف أن لا جدوى من طرح سؤال كهذا طالما أن الوجوه التي تمخر السكيك تتوارى ملامحها خلْف كمامات كورونا ، وكل الأسماء المندسة خلف الكمامات تقبل القسمة على أكثر من اسم وأكثر من وجه وأكثر من عابرٍ لسكيك السور بهدف أو بلا هدف.

أستعين ببقايا كلمات “كهوچكية” حوَّشتها الطفولة لعل تهجِّيها يمكن أن يكون “الباسوورد” لوقف الأسئلة اللحوحة لحارس السور وللملمة بعثرة الخطوات الضائعة التي تدل على أنني كنت هنا ذات يوم أمخر السكة المتعرجة بين بوابة الواجهة البحرية وباب الجنائز.

يسعفنا الأستاذ محمد بن حسن اللواتي رئيس “الكوميتي” والمشرف على السور ومقبرة اللواتيا بجبروه ليتقاطع مع أسئلة الحارس ، فيكون هو “الباسوورد” والمرشد والذاكرة فنجترح الأمس البعيد معاً ونحن نستعيد الطفولة وننزف سيرة المبنى القديم للمدرسة السعيدية وزملاء الدراسة ووجوه المدرسين.

أمشي صحبة الشيخ أحمد بن محمد الرحبي والأستاذ محمد حسن اللواتي نحو “بنجلو هيت” أو “الدرب العابر تحت القصر” لنستعيد روح السور القديم قبل أن يهجره أهله كبقية حاراتنا العمانية التي تعوي فيها الريح وتموء في ظلمتها قطط السكيك وينوح داخل مروقها الباردة الحَمَام.

نتوقف عند مأتم “ملياني خايجاه” ثم نواصل السير نحو “هار باي سيري” فساحة “بدروه” أو “ساحة حبيب محمد ساجواني راعي النَّلْ” جد الباحث المعروف الدكتور علي محمد سلطان فنشم شط العرب وأبا الخصيب ومهيرجان وحي الثورة والضاحية الجنوبية وسفح جبل عامل وجد حفص وسنابس والقطيف ومنطقة الحوراء زينب وحي زين العابدين في دمشق.

ما زلنا في ساحة “بدروه” وهذا ظل البيت الذي استأجره محمد سلطان والد الدكتور على محمد سلطان ، وهناك بيت جده الحاج سلطان يوسف.

كل المآتم مكانها بلطمياتها القديمة لولا تغير المباني وبأحزان رواديدها لولا تصرُّم الأعمار.

هذا مأتم السيدة سكينة بنت الحسين حفيدة أبي تراب وضجيعة الباب الصغير في دمشق وإحدى أقمار المسير الحزين نحو الكوفة فالشام.

وذاك مأتم السيدة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم التي غذَّتْ السير نحو “قم” لتنتظر أخاها على بن موسى الرضا في دار موسى بن خزرج الأشعري فكان الموت هو الأسبق.

وهذا “سبيل الحسين” الذي يستسقي زلاله البارد من قربة أبي الفضل العباس ساقي عطاشى كربلاء ، وإنْ لم تصل القربة فقطيع الكفين تكرّس في اللطميات كأشهر الساقين وأشهر العطاشى.

نطالع مئذنة مسجد السور بكسائها القاشاني الأزرق وهي تلقي بظلال العصر على سطوح بيوت السور وجدرانه لتحمل عمرا يتجذر في أربعة قرون.

لقد سبق المسجد السور ، وأذَّن للصلوات قبل كافة مساجده الصغيرة ، وأحيا المناسبات العاشورائية قبل مآتمه.

بدتْ الدروب غريبة ، واللافتات الخضراء التي تحمل أرقام الأزقة والسكيك عند مداخلها زادتها غربة وغرابة بعد أن حلَّت محل التسميات القديمة المتداولة.

هنا كانت ساحة “نار بازار” حيث يخرج السور سكاكينه لتسنها النار وإلى هنا كان يسارع المعنيون بولائم المآتم أمثال محمد سلطان وحسن علي كتوه وغيرهم بصفاريهم النحاسية ومراجلهم الصدئة ليجليها الصفارون تحت نيرانهم الموقدة لتبرق في ولائم الأعياد والمناسبات الإمامية.

هذا بيت الطيب الذكر “حسن ماستر” أو الأستاذ حسن بن علي هاشم الذي تربينا على دروسه في أشهر مدارس مطرح الأهلية الواقعة خارج جدار السور بالقرب من مدخل سوق الذهب ، وأكملنا تحت رهبة عصاه “البِرِيمَرْ وَنْ” و”البِرِيمَرْ تُو”.

كان “الماستر حسن” قمر الليالي العاشورائية وأشهر قراء المقاتل الحسينية الذين بكوا واستبكوا

وأحد أهم الرواديد الذين ارتقوا المنابر المتلفعة بالسواد أمثال الحاج أمين رمضان ومحسن حسن الجمالاتي وعبدالخالق ناجواني وغيرهم من الرواديد الذين تعاقبوا لإعلاء الأحزان.

أقتربُ من نافذة بيته لعله يطل بصوته فتعود الطف والغاضرية وكربلاء فأسائله “هل صحّ ما قيل عن أن جبين العقيلة زينب قد شُجَّ وهي تضرب بوجهها في المحمل ؟.

أم أنها برَّت بالقسم لريحانة رسول الله بأن لا تشقَّ عليه جيباً ولا تخمش عليه وجْهاً.

وذاك بيت زميله الأستاذ عبد الرضا بن علي بن عبدالله الذي حمل رسالة نشر اللغة الانجليزية بمطرح العاصمة التجارية لسلطنة عمان مع عدد من المعلمين الرواد أمثال محمد بن علي بن تقي وقاسم بن عبدالله بن محمد.

نمشي مع الأستاذ محمد بن حسن اللواتي لننعش ذاكرة السُّور ، فهذا البيت الباكي والذي يحمل رقم ٣٦٠ ما يزال يكفكف أدمعه غير الموصولة بعاشوراء فله لطمياته الخاصة وطفّه الخاص وله غاضريته ومأساة كربلائه.

وكما تشير الرخامة على مدخله بأنه بيت باقر عبدالرب فاضل والد “الراحل حسن باقر.

أصعد مع محمد بن حسن اللواتي عتبة البيت لنقترب من الرخامة الحزينة كالبيت وكأصحابه فتأخذنا الذكرى لذلك الشاب العاشق للترحال ، والذي وجد ضالته في المغرب وبالتحديد في مدينة أصيلة الأمازيغية ببيوتها البيضاء وأبوابها ونوافذها الزرقاء ، إنه حسن باقر عبدالرب ، أو “حسن بوس” كما تعرفه المغرب وهو “البوس” بحضوره الباذخ أينما حلّ وارتحل.

كان “حسن بوس” هنا في هذا البيت يستيقظ معه كل صباح على تكسُّر الموج وهو يرتطم بصخور كورنيش مطرح صديقة البحر.

تفول سيرة “حسن بوس” أنه افتتن بكرة القدم ولكنه ما لبث أن ركلها وركل معها أجمل الأشياء ليفرَّ لآخر نقطة عربية تطل على المحيط الأطلسي فيسفح سنوات العمر في المدن المغربية ظلَّا جميلا للشعر وقمراً للأمسيات إلى أن كُتِبَتْ له النهاية عند تكسُّر الموج على صخور الشاطئ البعيد للأطلسي في أصيلة الأمازيغية نديمة البحر ولتصدق فيه ومعه مقولة من البحر إلى البحر.

نخرجُ من أحزان بيت “حسن بوس” إلى شقاوات بيوت رفاق الطفولة.

هذا بيت أبي إقبال محمد علي اللواتي صاحب أشهر كراج عند نهاية عمارة طالب جهة الدروازة ومدخل حارة جيدان.

أسائل الأقفال الصامتة عن ذلك الميكانيكي الذي أتقن الصنعة بالممارسة دون أن يدخل معهدا ولا تدرب في ورشة ، والذي يأوي إلى هنا كل مساء بطنين محرك “اللاندروفر” في أذنيه وحشرجة صوت “السَّلْف” وأدخنة “السلنسر” وسواد” الآيل” في أصابعه وأوسمة “الديزل” التي تتشح بها ملابسه.

أتذكر “المِنَزَّ” الذي كان يحتلّ الردهة في مدخل بيت إقبال فيضيق المكان.

إلّا أن بيته كمعطم بيوت السُّور يغالب صغر المساحة بالارتفاع عموديا تجاه السماء فيقترب من مروق بيوت طيور الحَمام.

وهذا بيت أبي إرشاد الحاج موسى خميس وصديق أبي إقبال ورفيق عمره ، عرفته سمح الوجه بهي الملبس أنيقاً كالزمن الذي عاشه.

أمّا ذلك البيت فهو لعلي بن رمضان بن سليمان أشهر بائع للكميم العمانية التي تضيئ بنجومها في سماء العيد.

ومن هنا كان علي رمضان “يتقشع” بباكورة الشيخوخة كل صباح إلى دكانه في سوق الظلام ليعيش جدل البيع “فيتقبَّض” بالثمن الذي يساوي تعب “التنجيم” ثم يضطر لينزل فينزل فينزل لتتكسر الأثمان لصالح فرحة العيد.

وذاك بيت الصيدلي الحاج علي عبدالحسين ، أو علي الشيخ كما رسخ في أذهان أهل السور لأياديه البيضاء.

لقد جاءته مشيخة اللواتيا منقادة إلى عتبة بابه ليكون لقب الشيخ اسماً ومسمى ولكنه رفض بالكثير من النبل وفضَّل البقاء في موقع الداعم للمشيخة والشادِّ للأزر لكل الذين يتصدون للمسؤولية وينهضون بالتكليف المجتمعي ، فيتفرّغ هو لأعماله الكثيرة ولتجارته الواسعة كصيدلي ثم كمتعامل بالذهب.

تذكرت “علي الشيخ” ذات سفر لي للعاصمة الألمانية برلين وأنا أرى لأول مرة كلمة “باير” التي عرفناها في أقراص “الأسبرين” المخفضة لحرارة الحمى والمسكنة للوجع مرفوعة في مدخل العاصمة برلين وتتكرر في عدد من المدن الألمانية وبامتداد الطرق السريعة ومداخل المدن شأنها شأن علامات “ماكدونالد وكنتاكي ومحطات شل”.

ورغم أن الصيدلي علي الشيخ يجيئ مع الحمى والصداع كبائع للأسبرو والأسبرين قبل أن يشيع استعمال الأدول والبنادول والباراسيتامول والبروفين والكيتوفان والنوفالجين إلا أن الصداع الأكبر يتمثل في الصيدلية التابعة لعلي الشيخ والتي تحولت إلى منتدى مطرحي يؤمه الكبار ويتكرر فيه الحديث عن السلطان سعيد بن تيمور والسيد أحمد بن إبراهيم والوالي إسماعيل الرصاصي وتداعيات الحرب العالمية الثانية وتشظي الهند لثلاث دول هي الهند وباكستان وبنجلاديش ، وعن وحدة مصر والشام وآثار نكسة ٦٧ ورحيل عبد الناصر.

لقد استمرت صيدلية مطرح بسوق الظلام منتدى ثريا قبل أن ينقل علي الشيخ مكتبه جهة البحر فيتسع المنتدى وتتسع محاور النقاش ويزداد المرتادون.

كان علي عبد الحسين صديقا للوالد ، وكان الصفيّ المقرب للسيد محمد بن أحمد البوسعيدي والسيد المعتصم بن حمود البوسعيدي والكثير من رجالات الحكومة في العهدين السعيدي والقابوسي.

نخرج من بذخ علامة “باير” وغيرها من العلامات الدوائية لنقترب من بيت عائلة “تاول” بامتداداتها التجارية في مطرح والكويت.

لقد زاملتُ الأستاذ جميل بن علي سلطان أحد نجوم هذه العائلة في المدرسة السعيدية ، واقتربتُ في السيوح السلطانية من معالي مقبول بن علي سلطان أحد عقول تاول .

نواصل المشي فهناك ولد الحاج مهدي جواد سلمان والمكان ما زال ببياض “التترون” وبهاء “التويوبو” والسيرة التي تشعشع بأعمال الخير.

نمشي ونمشي ونمشي لنسائل اليباب الذي تحرثه قطط السكيك وهديل الحمام عن أعزة كانوا هنا وعن عشاق سكنهم المكان.

وأكسر الصمت القاتل بسؤال عن بيت والد صديقنا الدكتور صادق عبدالخالق محمد عيسى آل عيسى الذي تخصص بتجارة الفواكه ومواد التغليف تحت ظلة العصر لقلعة مطرح حيث يستأنس كل أصيل بجلسة مع السيد حسين أسد الله.

وأقفز بسؤال آخر عن بيت الدكتور حيدر بن عبدالرضا داوود والشيخ الدكتور فؤاد بن جعفر الساجاواني الشيخ الحالي لقبيلة اللواتية.

وتتسع الأسئلة لتطال منزل أبي فائق داوود الصراف ، وعن سكيك طفولة صديقنا افتخار بن عبد العزيز الذي يضفي على الزمن المطرحي البهجة بفيديوهاته وقفشاته.

نقترب من باب الجنائز أو الباب الخلفي للسور حيث تخرج الجنائز باتجاه حارة نازي موجا والزرافية فمقبرة جبروه وبعضها عبر والد الشيخ حبيب بن شهاب قديما إلى وادي السلام في النجف.

ورغم أنه باب الأموات إلا أنه جدد خشبه عشرات المرات ليبقي نابضا بالحياة ، ومعه السكيك والساحات الحبلى بحكايات الماشين وبالكثير من التفاصيل التي سبق وووثقتها في كتابي “أغاريد لمسقط ومطرح”.

نسلك نفس السكة التي مشيناها باتجاه البوابة الأمامية للسور ومعنا الظل المتكسر على الجدران المالحة وعواء الريح ومواء القطط وهديل الحمام وأسئلة الدرايش وأحزان خشب الأبواب.

ويبقى أن سور اللواتيا وكبقية حاراتنا التي ابتعدنا عنها لصغرها ولتقاطعها مع أحلامنا الكبيرة مع بعض الفوارق المتمثلة في البيوت الكبيرة على الواجهة البحرية بشرفاتها المفتوحة على زرقة الماء ، ولوجود المساجد التي ما تزال تؤذن للصلاة ، وللمآتم التي تحيي المناسبات والتي يدين لها السور باستمراريته كمكان قابل للحياة ، فما زال هناك من يؤم هذه الأمكنة ويرتادها للنواح واللطم والبكاء.

——————————

مسقط في الحادي عشر من مايو ٢٠٢٢م.