Visits: 30

د. حسن أحمد جواد اللواتي

تأمَّل في هذا التمرين الرياضي: “أَوْجِد قيمة (س) في المجموعة التالية: 1-3-5-7-س)، تخمينك صحيح؛ فقيمة (س) المنطقية هنا هي 9؛ باعتبار أنَّ كلَّ مفردة في المتوالية تزيد عن التي قبلها بـ2. في هذا التمرين البسيط تمكنت من إيجاد النتيجة؛ لأنك افترضت في ذهنك أمريْن أخذتهما كمُسلَّمات؛ الأمر الأول: أنَّ هُناك نمطًا منتظمًا في ترتيب مُفردات الأعداد في المتوالية. الأمر الثاني: هو أن عقلك قادر على اكتشاف المنطق الرياضي الذي يُنتج ذلك النمط المنتظم بالمتوالية، ومن ثمَّ استخدام ذلك المنطق الرياضي في التنبؤ بقيمة (س).

وفي المقابل، لو أنَّني أعطيتك قطعةَ ورقة تحوي خطوطا رسمها طفل في الثانية من عمره، أثناء لعبه بالقلم والورقة (انظر الشكل 1)، وطلبت منك أن تتنبأ لي باتجاه الخطوط التي لم يرسمها الطفل بعد، والتي يُفترض به أن يرسمها، فإنك سترجع لي الورقة والقلم، وتبتسم من الطلب الغريب. هنا أيضًا افترضت في ذهنك أمريْن؛ الأول: أن هذه الخطوط لا تتبع نمطا منتظما وليس بها أي منطق رياضي، والثاني: أنك لن تستطيع التنبؤ بالخطوط المفقودة؛ لأنه ليس هناك أي منطق في الخطوط الموجودة؛ لذا فلا معنى للتنبؤ هنا.

[tie_full_img] [/tie_full_img]

[/tie_full_img]

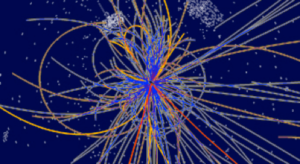

وفي الحالة الثالثة، لو أعطيتك قطعةَ ورق عليها خطوط غريبة (مثل التي في الشكل 2)، فهل ستتعامل معها

على أنها خطوط عبثية لطفل صغير؟ الأغلب لا، قد لا يخطر ببالك أن تلك الخطوط هي آثار الجسيمات الذرية المختلفة الناتجة عن تصادم حزمتين من البروتونات المنطلقة بسرعة جنونية في مسارع جسيمات في سويسرا، ولكن حتما سيخطر ببالك (على الأقل آمل ذلك) أن تلك الخطوط تحمل وراءها منطقا ما، وأنها ذات دلالة ما، قد تكون لوحة رسَّام تشكيلي جميلة، وقد تكون شيئا آخر من إنتاج العلماء في المختبرات، ولكن سيغلُب ظنك أن وراءها منطقا ما، ومع أنك قد لا تكون قادرا في تلك اللحظة على فك شيفرات تلك الخطوط (كونك غير مُختص بفيزياء الجسيمات الذرية)، لكنك ستفترض وجود شخص يستطيع فعل ذلك.

[tie_full_img] [/tie_full_img]

[/tie_full_img]

إلى أين نريد أن نصل من كل هذا؟

ما نُريد الوصول إليه هو أنَّ قوام العلوم الطبيعية، وعمودها الفقري، وأساسها الأول الذي لا تقوم بدونه، هو افتراضنا المُسبق بأنَّ الطبيعة تحوي أنماطًا مُنتظمة قائمة على منطق رياضي، أو غيره، ويُمكن الكشف عن ذلك المنطق من خلال دراسة الأنماط المنتظمة، كما فعلنا في المثال الأول مع المتوالية الحسابية البسيطة، وأوجدنا قيمة (س)؛ ذلك المنطق الرياضي في الطبيعة نسمِّيه “القوانين العلمية”. إذن، القوانين العلمية ليست إلا المنطق الذي نستشفه ونكتشفه بعقولنا عند دراسة وفحص الأنماط المنتظمة في الظواهر الطبيعية بالطبيعة، أليس كذلك؟

القوانين العلمية.. ما هي؟

وهذا يقُودنا إلى نقطة أخرى، وهي أنَّ العلوم الطبيعية لم تكُن لتكون مُمكنة أو ذات معنى أصلا، لولا افتراضنا المسبق بأنَّ الطبيعة موجودة بأنماط من النظام والترتيب الذي يُمكن فهمه من خلال اكتشاف منطق رياضي لذلك الترتيب. لن تكون العلوم الطبيعية مُمكنة لو كانت الطبيعة مثل خطوط الرسم العشوائية العبثية لذلك الطفل الصغير، ولم يكن أي شخص ليبذل وقته وجهده وماله وعمره كله في سبيل دراسة تلك الطبيعية العبثية العشوائية، التي لا تتبع أيَّ منطق عقلي أو رياضي.. القوانين العلمية ليست إذن إلا الصياغة الرياضية للمنطق الذي اكتشفنَاه في ترتيب وتنظيم الظواهر الطبيعية بالطبيعة، ليس أكثر من ذلك.

ليس هُناك أيُّ سببٍ منطقيٍّ يدعونا للاعتقاد بأنَّ القوانين العلمية هي أكثر من وصف رياضي للظواهر الطبيعية، دقِّق معي في كلمة “وصف رياضي”. ووفقا لذلك، تكون الطبيعة هي الموصوف، ويكون القانون هو الصفة، وهذا يدعونا للتأمل والاستغراب مِمَّن أعطى القوانين العلمية الرياضية صلاحيات أكثر من الوصف الرياضي، فجعلها في مقام الفاعل Agent، أو الفاعلية Agency، الذي يجعل الأحداث تجري وتحدث ويحرك الطبيعة، عندما تستلم راتبك في نهاية الشهر، فإنك حتمًا تملك خطة في صرف راتبك في احتياجاتك المالية، فتجعل جزءًا منه لدفع أقساط ديونك، وجزءًا آخر لشراء مئونة البيت…وهكذا، وهذا التقسيم سيكون وفقا لقواعد رياضية قُمت أنت بتحديدها لتتناسب واحتياجاتك المالية. وبذلك؛ فإنَّ تلك القواعد الرياضية التي وَضعتها لصرف راتبك هي في مقام القانون العلمي، في حين أنَّ الفاعل الذي يُحرِّك ويصرف الراتب هو أنت (أو زوجتك)، وإذا ما حدث أي خلل في عملية الصرف، فإنك ستُلقي باللوم على الفاعل، وليس على القانون الرياضي الذي بموجبه تم تقسيم الراتب؛ لأنَّك أنت من وضعت ذلك القانون، وحدَّدت بموجبه أنك ستصرف جزءًا كبيرًا من راتبك في السفر والسياحة، وتجاهلت أن وراءك التزامات مالية في دراسة الأطفال وصيانة المنزل…وما إلى ذلك، وستحتاج أن تقوم بإعادة ترتيب القوانين العلمية في صرف الراتب في المستقبل، لاحظ إذن أنَّ الفاعل مُختلف جدًّا عن القانون العلمي، ومن السذاجة أنْ نترك الفاعل لنلوم القانون الطبيعي الذي لا يعُدو كونه وصفًا رياضيًّا للعمليات التي يجريها الفاعل في الطبيعة.

إله الثغرات.. أم إله المعرفة؟

من الأمور التي يُكرِّرها بعضُ علماء الطبيعة المتحمِّسين للإلحاد، والذين جنَّدوا حياتهم وجهودهم للدعوة للإلحاد، الحجة الباهتة في أن الدافع الأساسي للاعتقاد بوجود إله وخالق للكون هو جهل الإنسان بالأسباب الطبيعية وراء ظواهر الطبيعة؛ فحسب كلامهم أنَّ الإنسان وجد نفسه في مقابل الأمطار العاصفة والرعد والبرق والزلازل والفيضانات والخسوف والكسوف…وما إلى ذلك، وعجز عن فهم سببها فنسبها لإله في السماء يقوم بتلك الأمور؛ وبذلك أطلقَ أولئك العلماء تسمية “إله الثغرات”، ويقصدون الثغرات المعرفية في معلوماتنا عن الطبيعة، والتي نملؤها بافتراض وجود الإله، ولكن ما إن نضج فهم الإنسان، وأدرك بالعلم أسبابَ تلك الظواهر الطبيعية، فإنه لم تعُد هناك حاجة لافتراض وجود الإله؛ وذلك لأنَّنا اكتشفنا القوانين العلمية التي تقوم بعمل تلك الظواهر وإيجادها. وأننا مع ازدياد معرفتنا العلمية سنسد تلك الثغرات واحدة تلك الأخرى؛ وبذلك نطرد فكرة الإله والخالق خطوة خطوة.

طبعًا مرَّ علينا أن القانون العلمي لا يرتقي لمستوى الفاعل المحرك للطبيعة، وإنما هو وصف رياضي لما يحدُث في الطبيعة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنَّ صُلب موضوع هذا المقال هو أن القانون الطبيعي إنَّما يكشف لنا عن وجود النظام والترتيب والنسق والنمط المنتظم بالطبيعة، والذي لولاه لما كان هناك أي معنى أصلا للبحث العلمي؛ فالبحث العلمي إنما يحاول اكتشاف ذلك النظام، ويحاول وصفه بالرياضيات؛ فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: من أين جاء هذا النظام والتراتبية والنسق والنمط المنتظم بالطبيعة؟ ما الذي جعل القطع المتناثرة المتفكِّكة تنتظم مع بعضها مثل لعبة أحجية الصور المقطوعة jigsaw puzzle؛ لتُنتج صورة واحدة منتظمة جميلة؟ ونرجع لنسأل: هل فعلا هو إله الثغرات كما يدَّعون ويكرِّرون أنفسهم لحد الملل القاتل، أم هو إله النظام والتنسيق والترتيب الذي جعلهم علماء في المقام الأول؟

الوحدة والبساطة في الطبيعة

إضافة للافتراض المُسبق لدى العلماء بأنَّ هناك أنماطا مُنتظمة بالطبيعة، هناك افتراضٌ آخر لا نعلم مصدره -لعلها الفطرة التي يعملون جاهدا لنفيها- هذا الافتراض هو أنَّ الطبيعة تحوي بساطة في المستوى الأساسي لها، وهناك نَوْع من الوحدة تحت هذه الكثرة والتنوع.

نحن نرى أشياءً كثيرة حولنا، طاولة وكرسيًّا وبيوتًا وجبالًا…وغيرها، ولكن طالما كان العلماء مُقتنعين منذ أكثر من ألفي سنة بأنَّ وراء كل هذه الكثرة الظاهرية وحدة وبساطة في أساس الطبيعة، يتضح هذا من خلال مساعي فلاسفة اليونان من أمثال لوسيبوس وديمقريطس[i] الذي وضع النظرية الذرية، مفترضا أن العالم بكثرته مُكوَّن من ذرات غير قابلة للانقسام؛ مثل: قطع لعبة الليجو Lego، التي يمكن من خلال تركيب القطع الصغيرة فيها تكوين مُجسَّمات كبيرة مختلفة الشكل واللون والخصائص، وتبعهم في ذلك بقية العلماء من القرن السادس عشر وحتى يومنا هذا؛ حيث استطاع آينشتاين من خلال الحركة البراونية لجزيئات الغبار في الماء، أن يحسب حجم تلك الجسيمات، ويثبت بذلك أن المادة مكونة من جسيمات صغيرة تتحرك وتتفاعل وتبني الأجسام الكبيرة، ولعلك قرأت عن نماذج تومسون ورذرفورد ونيلز بور للذرة، ومن ثمَّ قرأت عن الجسيمات الذرية؛ مثل: الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات، ثم قد يكون مرَّ عليك أن البروتونات مُكونة من جسيمات أصغر…وهكذا. ما الذي نفهمه من هذا السعي المحموم لدى علماء الطبيعية للوصول إلى اللبنات الأساسية للطبيعة؟ قد نَفْهم منه وجود اعتقاد وقناعة لدى علماء الطبيعة بأن الطبيعية المتنوعة، والتي تشمل ما لا حصر له من الأنواع والأصناف، إنما هي مُكونة من مكونات أساسية قليلة صغيرة تتشكَّل منها بقية الأشياء. من أين نَبَع هذا الاعتقاد وهذه القناعة؟ لا أعلم، فلم أطَّلع على أيِّ تفسير علمي طبيعي للتسليم بهذا الشيء، المهم أنَّ الاتجاه العام في فيزياء الجسيمات هو البحث عن المكونات الأساسية للطبيعة.

ما يزيد من قناعتنا بهذا الشيء: أنَّ الفيزيائيين لا يبحثون فقط عن جسيمات أولية أساسية تتكون منها بقية الأشياء، بل -بالإضافة إلى ذلك- لديهم هاجس أكبر في توحيد قوانين الطبيعة المتعددة في قانون واحد جامع شامل للجميع.

يرجع الفيزيائيون كلَّ قوى الطبيعة المعروفة إلى أربعة أنواع: الكهرومغناطيسية، والنووية القوية، والنووية الضعيفة، والجاذبية.. وقد جَرَت محاولات جبَّارة في توحيد تلك القوى، وقوانينها، ومعادلاتها، في قانون واحد، فتمَّ فعلاً دمج الكهرومغناطيسية مع النووية الضعيفة فيما يُسمَّى بـ”القوة الكهروضعيفة”، ونال العالِمان على هذا الإنجاز جائزة نوبل للفيزياء -مما يدلنا على أهمية توحيد القوى لدى الفيزيائيين- ومنذ ذلك الوقت، ما زالت الجهود حثيثة لدمج القوة النووية القوية مع الكهروضعيفة في حزمة تسمى بـGrand Unifying Theory ، أو النظرية الموحدة العظمى، ولكن التحدي الأكبر في ضمِّ الجاذبية للقطيع؛ فالقوى الثلاث الأخرى أقرب لعالم الكوانتم (الفيزياء الكمية)، في حين أنَّ الجاذبية أقرب لعالم النسبي العامة والبنية الأساسية لهما مختلفة. ومع ذلك، فالمستقبل يبدو مُشرقا مع تجدُّد الدماء في عروق الفيزياء، ودخول عقول جديدة للمضمار.

المُهم من كلِّ هذا هو أنَّه يرسم لنا صورةً واضحةً جدًّا عن أهمية توحيد الطبيعة، والكشف عن بساطتها بالنسبة للفيزيائيين، وقناعتهم بإمكانية هذا الشيء. وللأمانة والدقة، فإنَّ ستيفن هوكينج -الفيزيائي النظري الراحل- كان قد وَصَل إلى أنَّ إيجاد نظرية واحدة شاملة بسيطة قد لا يكون مُمكنا؛ لذا لجأ إلى طرح ما يُسمى بـ”نظرية إم”، التي هي أشبه بتشكيلة من النظريات التي تغطِّي جوانب متفرقة من الطبيعة كبديل عن النظرية الواحدة الشاملة، ولكن لا أعتقد أنَّ ذلك سيُوقف سعيَ البقية في البحث عن الكأس المقدسة في فيزياء الجسيمات.

يُذكر أيضًا أنَّ القناعة في وجود بساطة ووحدة بالوجود لم تقتصر على علماء الطبيعة، وبالأحرى كانت هذه القناعة موجودة لدى قسم من الفلاسفة منذ القدم، الفرق هو أنَّ الفيزيائي يحصر الوجود بالطبيعة، ويبحث عن الوحدة في الطبيعة. أما الفيلسوف، فيرى أنَّ الوجود أكبر بكثير من الطبيعة، وأن الطبيعة مُجرد مرتبة من مراتب الوجود؛ لذا يبحث عن الوحدة بالوجود الشامل الأكبر. وكما أنَّ الفيزيائي يسعى لإرجاع الكثرة والتنوع والتعدُّد في الطبيعة إلى مقوم بسيط واحد، فإن الفيلسوف أيضًا يسعى لإرجاع الكثرة والتنوع والتعدُّد في الوجود إلى وجود بسيط واحد، كما أنَّ المدرسة الفلسفية التي تؤمن بوحدة الوجود قطعتْ أشواطًا في هذا المجال من خلال مفاهيم؛ مثل: البساطة والصرافة في الوجود، ومن خلال قاعدة “الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد” التي أثارتْ جدلًا بين المدارس الفلسفية الأخرى.

ما رغبنا بعَرْضه في هذا المقال هو أوجه التشابه في البُنى الأساسية للتفكير الفيزيائي والتفكير الفلسفي، وكيف أنَّ الفيزيائي قد يُهَاجِم بعضَ الأفكار في البنية الفوقية لنظرياته، لكنه يغفُل أنَّ البنية الأساسية لنفس تلك النظريات مبنية على قواعد تُناقض الأفكارَ الفلسفية التي يُريد إثباتها في النظرية.

[i] Rovelli, C. (2017). Reality is not what it seems: The journey to quantum gravity. NewYork: Penguin Books.

المصدر: شرق غرب | العدد 17